Die Luftschlacht um England, von Juli bis Oktober 1940, markiert einen entscheidenden Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg und in der Militärgeschichte. Sie war die erste große Schlacht, die fast ausschließlich in der Luft ausgetragen wurde. Sie stellte die erste bedeutende militärische Niederlage für Nazi-Deutschland dar. Dieser Luftkampf war von entscheidender Bedeutung, um Hitlers geplante amphibische Invasion Großbritanniens, Codename "Unternehmen Seelöwe", zu verhindern. Premierminister Winston Churchill prägte den Begriff "Luftschlacht um England" in einer Rede am 18. Juni 1940, in der er die bevorstehende Luftauseinandersetzung voraussagte. Die Luftwaffe war anfänglich zahlenmäßig überlegen mit etwa 2.600 Kampfflugzeugen gegenüber den 700 einsatzbereiten Jägern der RAF. Die Briten nutzten ihre strategische Vorteile. Insbesondere das "Chain Home"-Radarverteidigungssystem, das eine frühzeitige Erkennung anfliegender Angriffe ermöglichte und eine effiziente Mobilisierung der Jäger ermöglichte. Der Sieg der RAF hatte tiefgreifende geopolitische und moralische Auswirkungen. Er stärkte die Bindungen zu zukünftigen Alliierten und versicherte den Vereinigten Staaten die Widerstandsfähigkeit Großbritanniens.

Während die technologischen Innovationen und strategischen Manöver der Luftschlacht um England umfassend dokumentiert sind, bleibt der tiefgreifende menschliche Preis, insbesondere die psychologische Belastung der Piloten, oft weniger beleuchtet. Innerhalb dieser entscheidenden menschlichen Dimension tritt die "Kanal-Krankheit" als ein kritisches, doch häufig übersehenes psychologisches Phänomen hervor. Es beeinflusste die Piloten der Luftwaffe in dieser intensiven Periode erheblich. Es handelte sich um eine besondere Form der Kampfmüdigkeit, die sich bei den deutschen Flugzeugbesatzungen im Sommer 1940 zu manifestieren begann. Dies deutet darauf hin, dass der mentale und physische Zustand der Piloten nicht nur ein sekundäres Anliegen, sondern ein primärer Faktor für die Kampfeffektivität war. Wenn Piloten unter chronischem Stress und Ermüdung litten, war ihre Fähigkeit, komplexe Maschinen zu bedienen, in Sekundenbruchteilen Entscheidungen zu treffen und Taktiken auszuführen, stark beeinträchtigt. Das war unabhängig von der Qualität ihrer Flugzeuge oder des strategischen Plans. Die psychologische Widerstandsfähigkeit – oder deren Fehlen – kann zu einer strategischen Schwachstelle werden, die selbst eine scheinbar mächtige Militärmacht untergräbt. Die "Kanal-Krankheit" war somit nicht nur eine medizinische Kuriosität, sondern ein direktes operatives Hindernis, das die Kampfkraft der Luftwaffe stillschweigend zermürbte und die menschliche Psyche zu einem aktiven, wenn auch unsichtbaren, Schlachtfeld machte.

Was war die "Kanal-Krankheit"?

Es ist unerlässlich klarzustellen, dass die "Kanal-Krankheit" vollständig von der historischen "Englischen Schweißkrankheit" (auch bekannt als "Sweating Sickness" oder sudor anglicus) zu unterscheiden ist. Die "Englische Schweißkrankheit" war eine hochansteckende und oft tödliche Epidemie unklarer Ätiologie, die im 15. und 16. Jahrhundert in Europa, insbesondere in England, wütete. Ihre Symptome umfassten einen plötzlichen Beginn von Angstgefühlen, gefolgt von heftigem Kälteschüttelfrost, Schwindel, Kopfschmerzen und starken Schmerzen in Nacken, Schultern und Gliedmaßen sowie großer Erschöpfung. Dieses kalte Stadium ging dann in eine heiße und schweißtreibende Phase über, gekennzeichnet durch plötzliches, starkes Schwitzen, intensive Hitze, Delirium, einen schnellen Puls und extremen Durst. Auffällig war, dass keine Hautausschläge beobachtet wurden. Die Krankheit betraf oft kräftige Personen, insbesondere Männer zwischen 15 und 42 Jahren, und ihre Ursache ist bis heute unbekannt, wobei moderne Theorien von viralen Infektionen (wie Influenza oder Hantaviren) bis zu bakteriellen Erkrankungen (wie Leptospirose oder Milzbrandvergiftung) reichen. Die "Kanal-Krankheit" hingegen ist eine moderne, kriegsspezifische psychologische Kondition, die keinerlei Bezug zu dieser historischen Epidemie hat.

Die "Kanal-Krankheit" war ein umgangssprachlicher Begriff, der eine spezifische Erscheinungsform von Kampfmüdigkeit, chronischem Stress oder "nervösen Störungen" beschrieb. Diese war bei deutschen Piloten während der intensiven Luftkämpfe der Luftschlacht um England im Sommer 1940 weit verbreitet. Es handelte sich nicht um eine physische Krankheit im herkömmlichen Sinne. Sondern um eine schwere psychologische und physiologische Reaktion auf den unerbittlichen Druck des Luftkriegs. Diese im Wesentlichen auf extremer Ermüdung und chronischem Stress beruhte. Ähnliche "nervöse Störungen" wurden bereits bei Piloten im Ersten Weltkrieg festgestellt, was die inhärenten psychologischen Belastungen des Fliegens im Kampf unterstreicht.

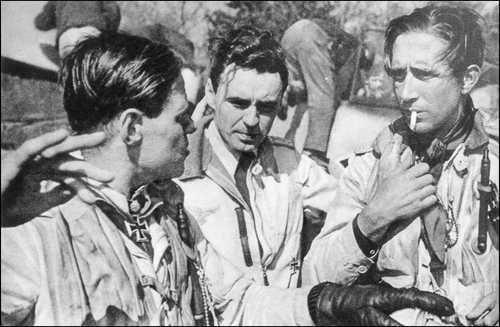

Die Symptome der "Kanal-Krankheit" waren vielfältig und umfassten sowohl psychische Belastungen als auch psychosomatische Manifestationen. Piloten berichteten häufig über "mysteriöse Blinddarmentzündungen" oder fanden "andere Wege, um sich in die Krankenstation zu begeben". Oft waren es Vorwände um eine Pause vom Kampf zu bekommen. Viele litten unter schweren Magenkrämpfen oder der Unfähigkeit zu essen. Im Verlauf der Schlacht nahm die Reizbarkeit merklich zu. Streitigkeiten häuften sich. Die Nerven der Besatzungen lagen schneller blank, was auf eine zunehmende psychische Belastung hindeutete. Werner Karl, ein Pilot der Luftwaffe, schilderte die allgegenwärtige Angst eindringlich: "Unmittelbar nach den Briefings und bevor wir zu unseren Flugzeugen gingen, rannten wir alle zu den Latrinen und setzten uns auf die Toilette. Zuerst dachten wir, es sei Sabotage, aber tatsächlich war es Angst". Im operativen Bereich äußerten sich diese inneren Kämpfe in einer steigenden Zahl von Flugzeugen, die unter dem Vorwand von "überhitzten Motoren, niedrigem Öldruck oder Instrumentenfehlern" nach Frankreich zurückkehrten. Dies waren oft kaum verhüllte Ausreden für stressbedingte Handlungsunfähigkeit oder das verzweifelte Bedürfnis nach einer Pause. Die wiederkehrende Erwähnung "mysteriöser Blinddarmentzündungen" und des Aufsuchens der Krankenstation verdeutlicht eine tiefgreifende psychologische Dynamik: In einer Militärkultur, in der das Eingeständnis von Angst oder Erschöpfung wahrscheinlich stigmatisiert wurde ("niemand gab zu, dass er Angst hatte" ), konnte der Unterbewusstsein körperliche Beschwerden als "sozial akzeptablen" Ausweg aus dem Kampf manifestieren. Dies deutet auf einen inneren Konflikt zwischen dem äußeren Druck, ein "Held" zu sein, und der unerträglichen Realität von chronischem Stress und Angst hin. Der Körper lieferte im Wesentlichen den "Grund" für den Rückzug, den der Geist oder die militärische Kultur nicht offen zulassen konnten. Dies zeigt einen kritischen systemischen Fehler im Personalmanagement der Luftwaffe auf. Indem keine formellen Erholungsphasen (R&R) bereitgestellt oder psychische Belastungen anerkannt wurden, zwang die Führung die Piloten indirekt in eine Lage, in der ihre Körper "zusammenbrechen" mussten, um Erholung zu finden. Dies führte zu einer verborgenen, unadressierten Form der Abnutzung, die die operative Kapazität ebenso stark beeinträchtigte wie direkte Feindeinwirkung, und offenbarte die destruktive Natur einer Militärkultur, die Stoizismus und Verleugnung über das tatsächliche Wohlbefinden stellt.

Die Ursachen der "Kanal-Krankheit" waren vielfältig und resultierten aus den einzigartigen und brutalen Bedingungen der Luftschlacht um England:

Extreme Ermüdung und fehlende Erholungsphasen (R&R): Ein Hauptgrund war die schwere und chronische Ermüdung, die aus der fehlenden Politik der Luftwaffe bezüglich des Pilotenwohls resultierte. Im Gegensatz zu den britischen und amerikanischen Luftstreitkräften gab es für deutsche Jagdflieger "keine R&R-Politik. Sie wurden erwartet, Missionen zu fliegen, bis sie gefangen genommen, getötet oder befördert wurden". Dieses unerbittliche Einsatztempo, ohne vorgeschriebene Pausen, führte zu einer nicht nachhaltigen Akkumulation von Stress.

Psychologischer Druck des Einsatzgebiets: Der geografische Kontext des Ärmelkanals übte einen immensen psychologischen Druck aus. Für die Besatzungen der Luftwaffe bedeutete ein Absprung über England die sichere Gefangennahme, während ein Absprung über dem Ärmelkanal häufig zum Tod durch Unterkühlung oder Ertrinken führte. Dies schuf ein düsteres "No-Win"-Szenario, das die Angst und das Gefühl der Gefangenschaft verstärkte, da das Überleben nach einem Abschuss äußerst prekär war. Die Messerschmitt Bf 109, obwohl technisch fortschrittlich, operierte an der äußersten Grenze ihrer Kampfreichweite über England, was bedeutete, dass die Piloten nur begrenzte Zeit über dem Ziel hatten und einen gefährlichen Rückweg zur Basis. Diese begrenzte Reichweite verstärkte die Angst zusätzlich, da angeschlagene oder einzelne deutsche Flugzeuge, die versuchten, nach Frankreich zurückzukehren, leichte Beute für britische Jäger wurden, die von den Deutschen düster als "Leichenfledderer" bezeichnet wurden. Dies unterstreicht, dass der Kanal selbst zu einer aktiven psychologischen Waffe gegen die Luftwaffe wurde. Es zeigt, wie der spezifische geografische und strategische Kontext der Luftschlacht um England einen einzigartigen und tiefgreifenden Nachteil für deutsche Piloten schuf, im Vergleich zu ihren RAF-Gegenstücken, die, wenn sie über Land abstürzten, oft die Chance hatten, zu ihren Einheiten zurückzukehren. Dieser geografische Stressfaktor war ein kritischer, oft übersehener Faktor, der die "Kanal-Krankheit" verschärfte.

Taktische Frustration: Auch interne taktische Entscheidungen trugen erheblich zur Demoralisierung der Piloten bei. Deutsche Jagdflieger äußerten tiefe Frustration über Befehle, als enge Eskorte für Bomber zu fliegen. Wie der deutsche Jagdflieger Günther Rall sich erinnerte, "bot diese Taktik [ihre] Gruppe effektiv auf dem Präsentierteller den effizientesten und entschlossensten Luftgegnern dar, denen die Luftwaffe bisher begegnet war", was die Geschwindigkeits- und Manövrierfähigkeitsvorteile der Bf 109 zunichtemachte. Diese wahrgenommene Fehlverwendung ihrer Fähigkeiten und das Gefühl, unnötig verwundbar zu sein, führten zu einem tiefgreifenden Moralverlust. Ralls ergreifende Erinnerung, dass enge Eskortierungsbefehle "ihre Gruppe effektiv auf dem Präsentierteller darboten" , bietet einen entscheidenden Einblick, wie interne strategische Entscheidungen, und nicht nur externe Feindeinwirkung, die Moral der Piloten direkt untergruben. Piloten hatten das Gefühl, dass die Vorteile ihrer Flugzeuge (wie Geschwindigkeit und Sturzflugfähigkeiten) verschwendet wurden, was zu tiefer Frustration und einem Gefühl der Sinnlosigkeit führte. Hier geht es nicht nur um physische Ermüdung, sondern um einen Vertrauensverlust in das Verständnis ihrer Führung für den Luftkampf und ihre eigene Rolle darin. Dies deutet auf ein tieferes systemisches Problem innerhalb der strategischen Planung oder Kommandostruktur der Luftwaffe hin. Es impliziert, dass taktische Starrheit oder ein grundlegendes Missverständnis der Jagdflugzeugfähigkeiten erheblich zum psychologischen Niedergang beitrug und zeigt, dass selbst eine technologisch fortgeschrittene Streitmacht durch die falsche Anwendung ihrer Ressourcen behindert werden kann. Dies steht in scharfem Kontrast zur adaptiveren und effektiveren Nutzung ihrer Jagdgeschwader durch die RAF , was zu einer Divergenz in der Pilotenmoral und -effektivität zwischen den beiden Luftstreitkräften beitrug.

Die folgende Tabelle fasst die Symptome und Ursachen der "Kanal-Krankheit" zusammen und verdeutlicht deren vielschichtige Natur:

Tabelle 1: Symptome und Ursachen der "Kanal-Krankheit"

Symptomkategorie | Symptome | Ursachen |

|---|

Psychosomatisch | Mysteriöse Appendizitis, Magenkrämpfe, Unfähigkeit zu essen | Chronischer Stress, Extreme Ermüdung, Fehlende R&R-Politik |

Psychologisch | Erhöhte Reizbarkeit/Streitlust, Akute Angst (Gang zu Latrinen vor Briefings), Gefühl der Hilflosigkeit bei Rückflug ("Leichenfledderer") | Psychologischer Druck der Gefangennahme über England, Psychologischer Druck des Todes durch Ertrinken/Exposition über dem Ärmelkanal, Taktische Frustration (Nahbegleitschutz) |

Operationell | Vorgetäuschte technische Probleme (überhitzte Motoren, Öldruck, Instrumentenfehler), Rückkehr zum Stützpunkt ohne Feindeinwirkung | Begrenzte Reichweite der Bf 109, Fehlende R&R-Politik, Chronischer Stress, Extreme Ermüdung |

Die verheerenden Auswirkungen auf die Luftwaffe

Die "Kanal-Krankheit" hatte direkte und verheerende Auswirkungen auf die Moral und die allgemeine Effektivität der Luftwaffe. Im Verlauf der Luftschlacht um England, als der britische Widerstand nicht nachließ, sank die Moral unter den deutschen Besatzungen stetig. Ulrich Steinhilper, ein Luftwaffe-Ass, bemerkte Ende August 1940, dass, obwohl die Piloten äußerlich noch keine größeren Anzeichen von Nervosität zeigten, "Streitigkeiten häufiger wurden, die Nerven schneller blank lagen. Die Belastung des unerbittlichen Fronteinsatzes begann sich zu zeigen". Dies deutet auf eine schleichende Erosion der psychologischen Widerstandsfähigkeit hin. Die anfängliche Heftigkeit der deutschen Angriffe, die auf der Erwartung eines leichten Sieges beruhte, ließ nach, als sich die Schlacht hinzog. Die Beschreibungen des "stetigen Rückgangs" der Moral, der "blank liegenden Nerven" und des schwindenden "Eifers" der deutschen Angriffe deuten auf ein Phänomen hin, das heimtückischer ist als ein plötzlicher Zusammenbruch. Dies deutet auf eine kumulative psychologische Abnutzung hin, die den Kampfgeist der Luftwaffe allmählich untergrub. Es impliziert, dass die "Kanal-Krankheit" nicht nur individuelle Piloten-Zusammenbrüche, sondern eine systemische Schwachstelle war, die materielle Verluste verstärkte. Selbst wenn die Luftwaffe ihre Flugzeugproduktion auf wundersame Weise aufrechterhalten hätte, hätte die abnehmende Effektivität ihrer menschlichen Komponente ihre Kampfkraft erheblich eingeschränkt und den Sieg zunehmend unerreichbar gemacht. Dies unterstreicht, dass psychologisches Wohlbefinden eine kritische, endliche Ressource im Krieg ist. Ihre allmähliche Erschöpfung, wie bei der "Kanal-Krankheit" zu beobachten, kann zu einer strategischen Niederlage führen, selbst ohne einen entscheidenden Einzelschlag. Es verdeutlicht die Gefahr, die langfristigen psychologischen Auswirkungen in langwierigen, hochintensiven Konflikten zu unterschätzen und die Notwendigkeit proaktiver Maßnahmen zur Minderung dieser Auswirkungen.

Die psychologische Belastung schlug sich direkt in operativen Mängeln nieder. Die zunehmende Zahl von Flugzeugen, die unter dem Vorwand von "überhitzten Motoren, niedrigem Öldruck oder Instrumentenfehlern" zur Basis zurückkehrten , waren oft kaum verhüllte Indikatoren dafür, dass Piloten an ihre Grenzen stießen, was die Kampfbereitschaft und die Erfolgsraten der Luftwaffe direkt beeinträchtigte. Darüber hinaus führte die Verwundbarkeit einzelner deutscher Flugzeuge, die sich mühsam nach Frankreich zurückkämpften und oft "leichte Beute für britische Jäger" wurden , die von den Deutschen als "Leichenfledderer" bezeichnet wurden, nicht nur zu materiellen Verlusten, sondern verstärkte auch die psychologische Belastung der überlebenden Besatzungen. Der deutsche Begriff "Leichenfledderer" für britische Jäger, die angeschlagene deutsche Flugzeuge angriffen , ist äußerst aussagekräftig. Es ist nicht nur eine sachliche Beschreibung einer taktischen Realität, sondern ein Begriff, der mit immensem psychologischen Gewicht beladen ist. Er vermittelt ein Gefühl der unerbittlichen Jagd, des als schwach empfundenen und des Abgeschlachtetwerdens, selbst beim Versuch, sich zurückzuziehen. Dies verstärkte die Gefühle der Hilflosigkeit, Verwundbarkeit und Demoralisierung unter den Piloten erheblich und vertiefte die psychologische Belastung des Kampfes.

Diese spezifische Terminologie zeigt, wie feindliche Aktionen interne Stressfaktoren aktiv verstärken können, indem sie einen taktischen Vorteil in eine potente psychologische Waffe verwandeln. Der "Leichenfledderer"-Effekt hätte das Einsetzen und die Schwere der "Kanal-Krankheit" beschleunigt, indem er ein Umfeld schuf, in dem selbst der Akt des Rückzugs mit extremer Gefahr und psychologischer Demütigung verbunden war, was die wahrgenommene Hoffnungslosigkeit ihrer Situation weiter festigte. Infolgedessen wurden die deutschen Angriffe im Verlauf der Kampagne "kleiner und weniger effektiv".

Die persönlichen Geschichten unterstreichen die weitreichende Natur der "Kanal-Krankheit". Werner Karl, der Pilot, der die angstbedingten Toilettenbesuche vor den Missionen beschrieb, wurde kurz darauf, am 2. September 1940, selbst abgeschossen und gefangen genommen , was ein deutliches Beispiel für den schnellen Übergang von psychischer Belastung zu operativen Verlusten darstellt. Auf einer höheren Ebene erlag Generaloberst Ernst Udet, ein gefeierter "Fliegerheld" des Ersten Weltkriegs und eine Schlüsselfigur der Luftwaffe, immensem psychologischen Druck und Alkoholmissbrauch aufgrund seiner wahrgenommenen Unfähigkeit, mit seinen Pflichten und den operativen Mängeln der Luftwaffe fertigzuwerden. Sein Selbstmord im Jahr 1941, obwohl nach der Luftschlacht um England, ist ein tragisches Beispiel für die letztendlichen psychologischen Kosten, die der Druck der Führung und des strategischen Versagens innerhalb der deutschen Luftwaffe forderte.

Ein entscheidender Faktor, der die "Kanal-Krankheit" verschärfte, war das völlige Fehlen einer formalen Erholungs- und Rotationspolitik (R&R) für die Piloten der Luftwaffe. Im Gegensatz zu den britischen und amerikanischen Luftstreitkräften wurden deutsche Piloten nicht nach einer bestimmten Anzahl von Missionen oder Flugstunden aus dem Kampfeinsatz abgezogen. Stattdessen wurde von ihnen erwartet, "Missionen zu fliegen, bis sie gefangen genommen, getötet oder befördert wurden". Dies bedeutete, dass hoch erfahrene und unersetzliche Piloten in kontinuierlichem, hochintensivem Kampf blieben, bis sie physisch oder psychologisch zusammenbrachen oder vom Feind eliminiert wurden. Die deutsche Kriegsmaschinerie, die auf schnelle, entscheidende Siege ausgelegt war, war grundlegend "nicht für einen Zermürbungskrieg gebaut und hatte nicht die Kapazität für einen Anstieg oder einen groß angelegten Reserveausbildungsbedarf". Diese strukturelle Schwäche führte dazu, dass im Verlauf der Schlacht die Ersatzrate der Piloten der Luftwaffe deutlich hinter den Kampfverlusten zurückblieb, was ihre gesamte Kampfkraft weiter minderte.

RAF vs. Luftwaffe: Umgang mit psychologischer Belastung

Die Luftwaffe operierte, wie bereits detailliert beschrieben, unter einem starren, nicht nachhaltigen System ohne "R&R-Politik" für Jagdflieger, von denen erwartet wurde, dass sie bis zur Gefangennahme, zum Tod oder zur Beförderung flogen. Dieser Ansatz war für einen Zermürbungskrieg ungeeignet und trug direkt zu chronischem Stress und Ermüdung bei.

Die Royal Air Force hingegen, obwohl ebenfalls immensem Druck ausgesetzt, verfolgte einen anpassungsfähigeren Ansatz in Bezug auf das Pilotenwohl und -management:

Ruhe und Rotation: Während formelle "Touren" mit vorgeschriebenen Pausen für Bomberbesatzungen (30 Einsatzflüge oder einige hundert Stunden, gefolgt von einer sechsmonatigen Ausbildungspause) üblicher waren , erhielten einzelne RAF-Jagdflieger Ruhepausen, wenn sie "an die Grenzen ihrer Nerven gerieten und unter Erschöpfung litten". Dieser individualisierte Ansatz erkannte die unterschiedlichen Auswirkungen von Kampfstress an.

Wohlfahrt und Freizeit: RAF-Stützpunkte boten eine Reihe von Freizeiteinrichtungen, darunter häufige Tänze, Mess-Partys und Varieté-Shows. Flugzeugbesatzungen erhielten großzügige Urlaubszeiten, mit einem Sieben-Tage-Pass alle sechs Wochen und kürzeren Perioden bei anhaltend schlechtem Wetter oder nach besonders schwierigen Einsätzen. Die einfache Erleichterung, sicher zurückzukehren, eine warme Mahlzeit zu genießen und in einem warmen Bett zu schlafen, war ein entscheidender psychologischer Neustart.

Psychologische Unterstützung (Informell & formalisierte Stigmatisierung): Formelle psychische Unterstützung war begrenzt und oft durch eine "stiff upper lip"-Haltung stigmatisiert. Informelle Bewältigungsmechanismen umfassten jedoch hohen Alkoholkonsum ("im Grunde Alkoholiker, um die Abende zu überstehen und Schlaf zu finden"), schwarzen Humor und Sarkasmus. Alkohol diente als "soziales Schmiermittel", um Gespräche über Probleme zu fördern. Padres dienten auch als ausgebildete, nicht wertende Zuhörer. Trotzdem zögerten Piloten oft, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, aus Angst, ihren Flugstatus zu verlieren. Die Bezeichnung "Lack of Moral Fibre" (LMF) war eine strafende Maßnahme für Flugzeugbesatzungen, die sich weigerten, Einsätze zu fliegen, was die Spannung zwischen der Anerkennung psychischer Zusammenbrüche und der Durchsetzung der Pflicht widerspiegelte. Obwohl hart, wurde sie von einigen hochrangigen Kommandeuren als wesentlich und weniger schwerwiegend als ein Kriegsgericht angesehen.

Die RAF besaß mehrere entscheidende Vorteile, die es ihr ermöglichten, die psychologische und materielle Abnutzung der Schlacht besser zu bewältigen:

Heimvorteil für abgeschossene Piloten: Ein überragender Vorteil war die Möglichkeit für RAF-Piloten, die über Land absprangen, oft in den Einsatz zurückzukehren, wenn sie nicht schwer verletzt waren. Die Überlebensraten für absprangende Piloten lagen bei 60-70%. Im krassen Gegensatz dazu waren deutsche Flieger, die über Großbritannien abgeschossen wurden, als Kriegsgefangene dauerhaft aus dem Krieg entfernt. Die Tatsache, dass RAF-Piloten, die über Land abgeschossen wurden, oft in den Einsatz zurückkehren konnten, während Luftwaffe-Piloten, die über Großbritannien abgeschossen wurden, dauerhaft aus dem Krieg waren, stellt eine tiefgreifende strategische Erkenntnis dar. Dies bedeutet, dass die RAF nicht nur Flugzeuge ersetzte, sondern auch erfahrenes Humankapital erhalten und wieder eingliedern konnte. Die Luftwaffe hingegen verlor mit jedem Verlust sowohl ihre Maschinen als auch ihre unersetzlichen, hoch ausgebildeten Individuen. Dies stellt eine differenzierte Rate der "Abnutzung des Humankapitals" dar, die weit über bloße numerische Verluste von Flugzeugen oder Personal hinausging. Dies deutet darauf hin, dass strategischer Erfolg in einem langwierigen Konflikt wie der Luftschlacht um England nicht nur von der Produktionskapazität abhängt, sondern entscheidend von der Effizienz der Personalgewinnung und -wiedereingliederung. Der geografische Vorteil der RAF und ihre Rettungsfähigkeiten multiplizierten effektiv den Wert jedes Piloten, während die Betriebsbedingungen der Luftwaffe bedeuteten, dass jeder Verlust absolut war. Dies trug direkt zur Unfähigkeit der Luftwaffe bei, die Offensive aufrechtzuerhalten, und war ein stiller, doch entscheidender Faktor für ihr strategisches Scheitern.

Effektives Radarsystem (Dowding-System): Das "Chain Home"-Radarnetzwerk lieferte eine wichtige Frühwarnung vor anfliegenden deutschen Flugzeugen, was es der RAF ermöglichte, Jäger effizient zu starten und Luftwaffe-Formationen zu stören, wodurch den Deutschen das Überraschungselement genommen wurde. Das Versäumnis der deutschen Führung, die Bedeutung des britischen Radars zu erkennen, war ein strategischer Fehltritt.

Robuste Pilotenausbildung und Ersatzstrategie: Die RAF erweiterte und überarbeitete ihre Pilotenausbildungsprogramme rasch und fügte drei neue operative Ausbildungseinheiten (OTUs) für Jäger hinzu. Dies erhöhte die Pilotenproduktion von 39 alle zwei Wochen auf etwa 115 alle zwei Wochen. Diese Kapazitätserhöhung, kombiniert mit der Rückkehr abgeschossener Piloten, ermöglichte es dem Fighter Command, trotz hoher Verluste genügend Piloten in seinen Reihen zu halten. Darüber hinaus ergänzte die RAF ihren Pilotenpool erheblich durch Freiwillige aus besetzten europäischen und Commonwealth-Nationen, darunter 147 polnische, 101 neuseeländische, 94 kanadische und 87 tschechoslowakische Piloten, die zusammen etwa ein Fünftel der RAF-Piloten in der Luftschlacht um England ausmachten. Viele dieser alliierten Piloten brachten, obwohl "erschöpfte Soldaten", wertvolle Kampferfahrung und einen starken Kampfeswillen mit.

Flugzeugproduktion: Die britische Flugzeugindustrie erwies sich als widerstandsfähiger und effektiver und übertraf die Deutschen während der Schlacht in der Produktion von Jagdflugzeugen, was entscheidend war, um Verluste aufzufangen und die Stärke aufrechtzuerhalten.

Geheimdienstliche Überlegenheit: Die RAF profitierte von einer überlegenen Geheimdienstlage, einschließlich der Entschlüsselung deutscher Funkkommunikation (ULTRA-Abhörmaßnahmen) und der Überwachung "nachlässiger und schlampiger deutscher Flugzeugbesatzungs-Funkkommunikation" durch RAF-Funkoperateure in Cheadle, die oft wichtige Informationen über deutsche Flughöhe, Kurs und Zielorte erhielten.

Obwohl die RAF Vorteile hatte, waren ihre Piloten keineswegs immun gegen die psychologischen Belastungen des Kampfes. Sie ertrugen "aufreibende 15-Stunden-Schichten und ständige Bombenangriffe der Luftwaffe auf ihre Flugplätze". Viele Piloten flogen täglich mehrere Missionen mit minimalem Schlaf, wobei einige auf Amphetamine zurückgriffen, um wach zu bleiben. Memoiren wie Geoffrey Wellums First Light und Richard Hillarys The Last Enemy bieten schonungslose Berichte über Kampfmüdigkeit bei RAF-Jagdfliegern, wobei Wellum ausdrücklich angab, dass seine "Nerven am Ende waren". Alkohol war ein gängiger, informeller Bewältigungsmechanismus, wobei viele RAF-Piloten "im Grunde Alkoholiker" wurden, um Angst, die Ungewissheit des Überlebens und die Trauer über den Verlust von Kameraden zu bewältigen. Die Existenz der Bezeichnung "Lack of Moral Fibre" (LMF), obwohl hart, zeigt, dass die RAF, wenn auch strafend, den psychologischen Bruchpunkt einiger Flieger erkannte und einen Mechanismus für deren Entfernung aus dem Kampf vorsah, der trotz seines Stigmas wohl funktionaler war als die Verleugnung der Luftwaffe. Die Abhängigkeit der RAF von informellen Bewältigungsmechanismen wie Alkohol und schwarzem Humor, gepaart mit der Existenz der "Lack of Moral Fibre" (LMF)-Bezeichnung , offenbart einen kulturellen Ansatz zur psychischen Gesundheit, der, obwohl anders als die "mysteriöse Blinddarmentzündung" der Luftwaffe, immer noch erhebliche Unterdrückung und Stigmatisierung beinhaltete. Beide Luftstreitkräfte kämpften mit der psychologischen Belastung, aber die RAF hatte trotz ihrer Mängel einige informelle Ventile und ein System (wenn auch ein hartes wie LMF), um kampfunfähige Piloten von der Front zu entfernen. Im Gegensatz dazu zwang die "keine R&R"-Politik der Luftwaffe das Problem in den Untergrund, was zu psychosomatischen Manifestationen als einzig "akzeptablem" Ausweg führte.

Dies unterstreicht, dass keine Seite nach modernen Maßstäben einen vollständig aufgeklärten Ansatz für Kampftraumata hatte, aber das System der RAF, selbst mit seinen strafenden Aspekten, war wohl funktionaler, um die allgemeine Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten. Dies deutet darauf hin, dass die "Kanal-Krankheit" für die Luftwaffe ein akutes und schwächenderes Problem war, nicht weil deutsche Piloten von Natur aus weniger widerstandsfähig waren, sondern weil ihr System und ihre Kultur weniger formelle oder informelle Sicherheitsventile für psychischen Druck boten. Das weniger starre, wenn auch unvollkommene System der RAF ermöglichte ein gewisses Maß an psychischer Entlastung oder vorübergehender Entfernung aus dem Kampf, was indirekt zu ihrer allgemeinen Widerstandsfähigkeit und ihrer Fähigkeit, den Kampf aufrechtzuerhalten, beitrug. Es unterstreicht, wie die institutionelle Kultur im Umgang mit psychischer Gesundheit greifbare operative Konsequenzen haben kann.

Die folgende Tabelle bietet einen direkten Vergleich der Bedingungen für Piloten in der Luftwaffe und der RAF während der Luftschlacht um England:

Tabelle 2: Vergleich der Pilotenbedingungen: Luftwaffe vs. RAF

Faktor | Luftwaffe | RAF |

|---|

Erholungs-/Rotationspolitik | Keine formelle R&R; Piloten fliegen bis Tod, Gefangenschaft oder Beförderung | Individuelle Erholung bei Bedarf; Formelle R&R für Bomber- besatzungen |

Schicksal abgeschossener Piloten | Über England: Gefangenschaft; über Kanal: Tod; dauerhafter Verlust | Über Land: oft Rückkehr zum Dienst (60-70% Überlebensrate) |

Pilotenersatz/Training | Mangelnde Kapazität für Zermürbungskrieg; Ersatzrate hinter Verlusten | Schnelle Ausbildung, hohe Ersatzrate, Unterstützung durch alliierte Piloten |

Psychologische Unterstützung/Kultur | Stigma, keine formelle psychologische Unterstützung; psychosomatische Flucht | Informelle Bewältigung (Alkohol, Humor), aber auch LMF-Stigma |

Taktische Flexibilität | Taktische Starrheit (Nahbegleitschutz) ; Frustration der Piloten | Flexible Taktik ; effektive Nutzung der Flugzeugvorteile |

Geheimdienstvorteile | Schlechte Funkdisziplin, unterschätzte britische Radar | Radar (Chain Home), Funkaufklärung (ULTRA, Cheadle) |

Die "Kanal-Krankheit" als Faktor im Ausgang der Luftschlacht

Die "Kanal-Krankheit" war keine einzelne, diagnostizierbare Krankheit, sondern eine tiefgreifende und kollektive Manifestation schwerer Kampfmüdigkeit und chronischen psychologischen Stresses unter den Piloten der Luftwaffe. Dieser Zustand wurde durch die einzigartige Einsatzumgebung des Ärmelkanals, die ein schreckliches "No-Win"-Szenario für abgeschossene Flugzeugbesatzungen darstellte, und durch die starre, nicht nachhaltige Politik der Luftwaffe ohne formelle Ruhe- und Rotationszeiten (R&R) akut verschärft. Die Symptome der "Kanal-Krankheit", die von psychosomatischen Beschwerden wie "mysteriöser Blinddarmentzündung" und Magenkrämpfen bis hin zu offener Angst, Reizbarkeit und den operativen Vorwänden "technischer Fehler" reichten, untergruben direkt und heimtückisch die Kampfeffektivität der Luftwaffe. Diese psychologische Abnutzung, gepaart mit dem dauerhaften Verlust hoch ausgebildeter Piloten, die über britischem Territorium abgeschossen wurden, beeinträchtigte die Fähigkeit der Luftwaffe erheblich, ihre Offensive aufrechtzuerhalten und erfahrenes Flugpersonal in der erforderlichen Rate zu ersetzen. Die "Kanal-Krankheit" stellt eine kritische, doch oft unterschätzte, interne Schwäche dar, die die externen Herausforderungen der Luftwaffe verstärkte und letztlich eine bedeutende, stille Rolle bei ihrer strategischen Niederlage während der Luftschlacht um England spielte.

Im krassen Gegensatz dazu profitierte die Royal Air Force, obwohl sie eigenen immensen psychologischen Herausforderungen und Pilotenermüdung gegenüberstand, von entscheidenden Vorteilen: der Fähigkeit, abgeschossene Piloten wieder in den Einsatz zu bringen (der "Heimvorteil"), einem ausgeklügelten Geheimdienstnetzwerk (Radar- und Funkabhörungen), einem flexibleren und robusteren Pilotenersatzsystem (einschließlich wichtiger Beiträge alliierter Piloten) und einem kulturellen Umfeld, das, wenn auch unvollkommen, einige Ventile für Stress und Mechanismen zur Pilotenentlastung bot. Während externe Faktoren wie das Radar der RAF, die überlegene Flugzeugproduktion und der Heimvorteil zweifellos entscheidend waren, wirkte der psychologische Verfall innerhalb der Luftwaffe wie eine "unsichtbare Hand", die ihre Fähigkeit, strategische Ziele zu erreichen, grundlegend untergrub. Es war nicht nur ein beitragender Faktor, sondern ein entscheidender, der alle anderen Schwächen verstärkte und zu einer systemischen Unfähigkeit führte, die Offensive aufrechtzuerhalten. Dies unterstreicht, dass die moderne Militärdoktrin umfassende psychologische Unterstützung, robuste R&R-Politiken und eine Kultur, die psychische Herausforderungen entstigmatisiert, als Kernbestandteile der Kampfbereitschaft integrieren muss. Die Anerkennung menschlicher Widerstandsfähigkeit als endliche Ressource und deren effektives Management ist entscheidend, um strategische Niederlagen zu verhindern, selbst wenn die materielle Stärke etwas anderes vermuten lässt.

Das Phänomen der "Kanal-Krankheit" dient als ergreifende und aussagekräftige Fallstudie, die die tiefgreifenden psychologischen Kosten des Luftkriegs veranschaulicht. Es unterstreicht, dass moderne Konflikte weit mehr sind als ein bloßer Zusammenprall von Maschinen und numerischer Überlegenheit; sie sind im Kern eine brutale Prüfung menschlicher Ausdauer, mentaler Stärke und psychologischer Widerstandsfähigkeit. Die Erfahrungen der Luftwaffe-Piloten während der Luftschlacht um England verdeutlichen die kritische strategische Bedeutung menschlicher Faktoren und zeigen unmissverständlich, dass psychologisches Wohlbefinden und effektives Personalmanagement ebenso entscheidend für den Ausgang eines Konflikts sein können wie technologischer Fortschritt oder numerische Stärke. Indem die "Kanal-Krankheit" als Fallstudie für die psychologischen Kosten des Luftkriegs betrachtet wird, stellt der Bericht eine wichtige Verbindung zwischen historischen Ereignissen und dem heutigen Verständnis von Kampfstress und Trauma her. Die "mysteriösen Krankheiten", "angstbedingten Latrinenbesuche" und der allgemeine Moralverlust, die bei Luftwaffe-Piloten beobachtet wurden, waren frühe, wenn auch weitgehend unerkannte oder falsch diagnostizierte Manifestationen dessen, was heute als schwere Kampfmüdigkeit, operative Stressverletzung oder sogar PTBS verstanden wird. Diese historischen Berichte liefern empirische Daten aus einem hochriskanten, langwierigen Luftkonflikt. Dies verleiht der historischen Erzählung eine erhebliche zeitgenössische Relevanz. Es deutet darauf hin, dass die Lehren, die aus der Luftschlacht um England in Bezug auf das Pilotenwohl und die psychische Gesundheit gezogen wurden (oder im Fall der Luftwaffe weitgehend nicht gezogen wurden), weiterhin die Militärpsychologie, Unterstützungssysteme und Ausbildungsdoktrinen von heute informieren und prägen. Es unterstreicht die dauerhafte Natur der menschlichen Verwundbarkeit in extremen Kampfumgebungen, unabhängig von technologischen Fortschritten, und hebt die kontinuierliche Entwicklung des Verständnisses und der Bewältigung der menschlichen Kosten des Krieges hervor. Die "Kanal-Krankheit" ist eine deutliche historische Erinnerung daran, dass der unsichtbare Feind im Geist der Kombattanten eine bedeutende, wenn auch stille, Rolle bei der Gestaltung des Geschichtsverlaufs spielen kann.

Quellenangaben

1. The Battle of Britain: A Historic Milestone and Modern-Day Resilience | Royal Air Force,

2. 10 Surprising Facts About the Battle of Britain - History.com,

3. Battle of Britain: World War II, Movie & Date | HISTORY,

4. The Battle of Britain: Strategic Impact on Air Warfare - Fly a jet fighter,

5. History of the Battle of Britain - Royal Canadian Air Force - Canada.ca,

6. Battle of Britain - Royal Air Force,

7. 'The Strategic, Moral and Conceptual Significance of Victory in the Battle of Britain' - Royal Air Force,

8. Kanalkrankheit - Wikipedia,

9. Englischer Schweiß - Wikipedia,

10. Sweating sickness - Wikipedia,

11. The Nervous Flyer: Nerves, Flying and the First World War - PMC - PubMed Central,

12. Combat Stress Reaction and Morale in RFC/RAF Aircrew 1914-1918 - CORE,

13. Death Ride of the Luftwaffe - Warfare History Network,

14. Luftschlacht um England - Wikipedia,

15. Battle of Britain | History, Importance, & Facts | Britannica,

16. As a fighter pilot during the Battle of Britain, how likely was it to outlive your plane? - Reddit,

17. The Battle of Britain: The (Not So) Few - The National WWII Museum,

18. Listen To RAF Pilots Tell The Story Of The Battle Of Britain - Imperial War Museums,

19. The Impact of the Battle of Britain,

20. LeMO Biografie - Ernst Udet - Deutsches Historisches Museum,

21. Life And Death In Bomber Command - Imperial War Museums,

22. Two British RAF pilots in between flights during the Battle of Britain, RAF Fighter Command airfield, 1940 : r/OldSchoolCool - Reddit,

23. The Battle of Britain: Leadership and Logistics in Britain's Skies - Warfare History Network,

24. “We used alcohol to avoid our problems,” says former RAF pilot - South West Londoner,

25. Trauma among Fighter Pilots : r/ww2 - Reddit,

26. Lack of Moral Fibre - Wikipedia,

27. We often hear that the in the battle of attrition in WW2 , the Luftwaffe ...,

28. Non-British personnel in the RAF during the Battle of Britain - Wikipedia,

29. The Polish Pilots Who Flew In Battle Of Britain In WW2 - Imperial War Museums,

30. 8 Things You Need To Know About The Battle Of Britain - Imperial War Museums,

31. How codebreakers helped fight the Battle of Britain - GCHQ.GOV.UK,

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen